Le parcours du béton : de l’extraction à l’utilisation, un processus complexe

L’extraction et la production du béton constituent les premières étapes d’un processus industriel à la fois essentiel et lourd de conséquences environnementales. Si le béton est partout – dans nos routes, nos immeubles, nos ponts –, sa fabrication repose sur une chaîne complexe : extraction des matières premières, transport, broyage, chauffage à très haute température, puis formulation du mélange. Chaque phase soulève des enjeux cruciaux en termes de ressources, d’impact carbone et de durabilité.

Dans cet article, nous vous emmenons au cœur du cycle de vie du béton : de l’extraction des granulats et de la fabrication du ciment, jusqu’aux nouvelles démarches engagées pour rendre sa production plus responsable. Un panorama clair pour mieux comprendre ce qui se cache derrière ce matériau si courant… et si stratégique.

D’où proviennent les composants essentiels de la production béton ?

Les granulats : le cœur minéral du béton

Les granulats constituent 60 à 80 % du volume du béton. Ils sont extraits de carrières alluvionnaires (sables et graviers issus d’anciens lits de rivières ou marins) ou de carrières massives (roches calcaires, siliceuses, basaltiques…). L’empreinte carbone ici est faible et se résume à l’usage d’engins de chantier et au transport des matériaux.

- Les carrières massives, majoritairement calcaires, leur forage est essentielle pour la fabrication du ciment et du béton. L’extraction s’effectue par tir de mines après forage de la pierre et sécurisation du périmètre d’intervention. L’explosion s’effectue à distance selon des normes de sécurité strictes. Il existe également une autre méthode qui consiste à utiliser des pelles équipées d’une dent vibrante pour perforer la pierre.

- Le dumper (camion transporteur) achemine les blocs extraits vers le hall de concassage, où les machines les transforment en fragments de calcaire de 80 mm maximum.

Les opérateurs stockent ensuite ces matériaux dans des silos ou les transportent directement vers les unités de production béton.

L’argile et le sable : matériaux secondaires indispensables pour la production du béton

- Argile et calcaire forment les matières premières clés du ciment. Les pelleteuses extraient l’argile à ciel ouvert, directement depuis des formations sédimentaires abondantes. Des camions la transportent ensuite vers les cimenteries. Sur place, les équipes la font sécher, puis la mélangent avec du calcaire pour lancer la production du clinker.

- Le sable, quant à lui, provient de gisements alluvionnaires ou marins. Il est décapé, tamisé, puis séché avant d’être intégré au processus. Bien qu’il semble abondant, le sable devient une ressource critique, notamment à cause de la raréfaction des dépôts exploitables sans menacer les écosystèmes.

Avant d’être livrés à l’usine de fabrication du béton, les granulats sont calibrés et lavés pour correspondre aux exigences de la cimenterie.

Une extraction raisonnée et un approvisionnement local sont désormais des critères de sélection importants pour les maîtres d’ouvrage soucieux de limiter l’empreinte environnementale de leurs chantiers

La fabrication du ciment : un processus bien codifié.

Du calcaire au clinker : un processus très énergivore

La production du ciment passe par une étape clé : la transformation du calcaire et de l’argile en clinker, son composant principal. Ce procédé industriel reste à la fois complexe, très énergivore et à fort impact environnemental.

Tout commence par le broyage fin du calcaire et de l’argile, extraits en carrière. Les deux matériaux sont ensuite mélangés selon des proportions précises. Ce mélange entre ensuite dans un four rotatif de grande dimension, chauffé à plus de 1450 °C. À cette température, les composants subissent plusieurs réactions chimiques. L’une des plus importantes est la décarbonatation du calcaire, qui libère une grande quantité de CO₂. À elle seule, cette réaction représente environ 60 % des émissions liées à la fabrication du ciment, selon l’ADEME.

Le clinker obtenu prend la forme de granules grises. On les refroidit brutalement, puis on les broie avec du gypse et d’autres ajouts pour produire le ciment Portland. Cette étape de clinkérisation consomme près de 90 % de l’énergie utilisée dans la production cimentière. Elle représente donc un enjeu majeur de décarbonation pour le secteur du bâtiment.

Pour réduire l’impact environnemental, les industriels limitent l’usage de clinker. Ils développent des liants alternatifs et intègrent des ajouts minéraux comme les cendres volantes, les laitiers de haut fourneau ou les argiles activées. Leur objectif : maintenir la performance du béton, tout en produisant un béton plus durable, adapté aux exigences des chantiers modernes. Une démarche essentielle pour un bâtiment plus durable, tout en répondant aux exigences techniques des chantiers modernes.

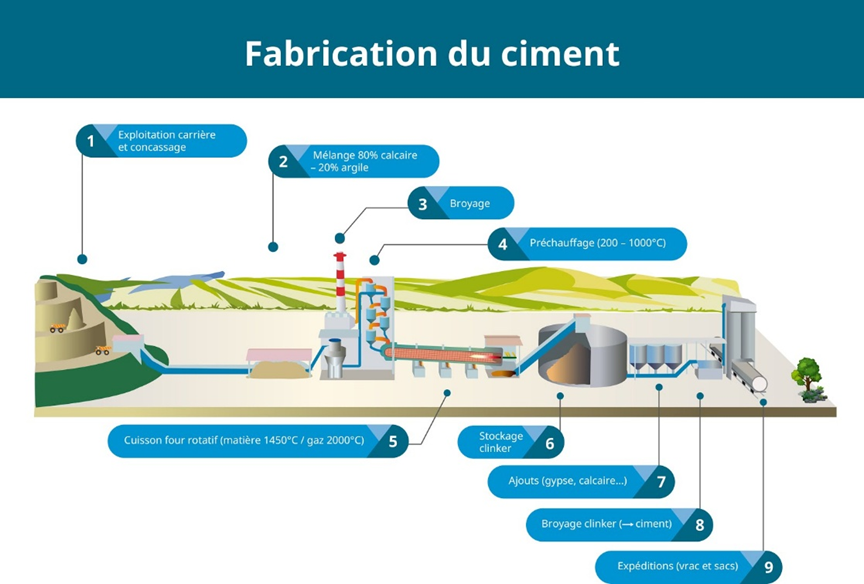

Le processus de fabrication du ciment

La fabrication du ciment est précise, tout est dosé et calculé. Elle comprend les étapes suivantes :

- Pré-homogénéisation : Les matériaux stocké et mélangé par superposition avec d’autres matériaux en couches horizontales puis verticales dans un hall de « pré-homogénéisation » jusqu’à obtention de la composition chimique souhaitée.

- Extraction et concassage : Le calcaire et l’argile sont extraits des carrières, puis concassés pour obtenir des fragments de taille adaptée.

- Broyage : Le mélange de calcaire et d’argile est d’abord broyé très finement pour produire une poudre homogène appelée « farine crue ». Cette étape comprend à la fois l’ajustement du dosage, le séchage des matériaux humides et leur pulvérisation en une texture poudreuse optimale.

- Préchauffage : La farine crue est préchauffée à environ 800 °C pour éliminer l’humidité.

- Cuisson : La farine est ensuite cuite dans un four rotatif à une température d’environ 1 450 °C, transformant les matières premières en clinker.

- Refroidissement : du clinker par soufflage d’air jusqu’à ce que la température descende à environ 100 °C. Le clinker devient des granules de quelques centimètres seulement.

- Stockage : du clinker dans un hall d’une capacité de plusieurs milliers de tonnes.

- Broyage final : Le clinker est broyé avec du gypse et éventuellement d’autres constituants secondaires (pouzzolanes, fillers calcaires, etc.). Un séparateur de particules tamise le tout pour obtenir la bonne granulométrie. La poudre ainsi obtenue est le ciment.

Ce processus est illustré dans le schéma ci-dessous :

L’impact environnemental de l’extraction et de la production du béton

Sable, eau et biodiversité : des ressources en tension

Si le béton repose sur des matières premières abondantes, leur extraction, elle, n’est pas sans conséquence. Le sable, en particulier, longtemps considéré comme une ressource illimitée, subit aujourd’hui une surexploitation mondiale. Résultat : les carrières doivent creuser plus profondément ou se tourner vers des zones sensibles comme les plages, les dunes ou les fonds marins.

C’est ici que les navires de drague entrent en jeu. Certains extraient jusqu’à 400 000 m³ de sable au fond des mers. Cette opération modifie les équilibres écologiques :

- Augmentation de la turbidité (eau trouble due aux particules fines)

- Érosion des côtes, affaissements de falaises

- Intrusion d’eau salée dans les nappes phréatiques

- Mise en danger de la biodiversité marine et terrestre

Quant à l’eau, elle est indispensable à la fabrication du béton, notamment lors du gâchage et du lavage des granulats. Mais dans un contexte de tension sur la ressource hydrique, chaque m³ compte. Pour réduire l’empreinte écologique du béton, les acteurs du secteur doivent repenser leur approche à l’échelle locale et privilégier des approvisionnements plus durables.

À explorer pour mieux comprendre : régulation humidité béton.

Le vrai coût énergétique du béton

Le béton est énergivore, mais pas dans son ensemble. C’est surtout le ciment, et plus précisément la cuisson du clinker, qui pèse sur le bilan carbone.

- Un four rotatif fonctionne à 1 450 °C, 24 h/24, 7 j/7.

- Pour atteindre cette température, il faut maintenir une flamme à 2 000 °C.

- Résultat : près de 850 kg de CO₂ sont émis pour produire 1 tonne de ciment. Les autres composants (eau, granulats, adjuvants) sont bien moins émissifs, mais représentent jusqu’à 85 % du volume du béton. Leur extraction et leur transport ne sont donc pas neutres pour autant. Il est ainsi essentiel de travailler sur l’optimisation logistique et la proximité des carrières pour minimiser leur empreinte.

Et les adjuvants dans tout ça ?

Dans 95 % des bétons modernes, on retrouve des adjuvants chimiques. Leur fonction est principalement technique :

- Accélérer ou ralentir la prise

- Améliorer la maniabilité ou la fluidité

- Renforcer l’imperméabilité ou la résistance au gel/dégel

Bonne nouvelle : leur dosage ne dépasse jamais 5 % du volume total, ce qui limite fortement leur impact environnemental direct. Les fabricants utilisent parfois des produits issus de la chimie industrielle, qu’il faut ensuite évaluer sur l’ensemble de leur cycle de vie.

En résumé, même si leur rôle dans le bilan carbone global est mineur, leur choix, leur origine et leur adaptation aux besoins réels sont essentiels pour un béton plus responsable.

Limiter l’empreinte carbone de la production béton : les solutions portées par l’industrie

Vers une production béton durable : recycler et réaménager les carrières autrement.

Face aux critiques sur l’impact écologique de l’extraction des granulats, de nombreux acteurs du secteur ont choisi d’agir en amont et en aval de l’exploitation.

Lorsqu’un gisement est épuisé, la carrière ne reste pas à l’abandon. Elle devient un lieu de reconversion environnementale ou agricole, avec des bénéfices mesurables pour les territoires :

- Transformation en plan d’eau : les carrières alluvionnaires peuvent être converties en lacs, favorisant la biodiversité locale (amphibiens, oiseaux, flore aquatique)

- Restauration des sols agricoles : le remblaiement et la remise en état permettent une reconversion en terres cultivables, selon des protocoles validés par les autorités

- Compensation écologique : certaines carrières participent à la création de zones humides ou de corridors écologiques pour compenser leur emprise initiale

Ces initiatives, encadrées par le Code de l’environnement, font désormais partie des exigences réglementaires. Ils sont également de plus en plus intégrées dès la phase de conception du projet extractif.

Pour aller plus loin nous vous invitons à lire l’article : recyclage du béton

Transition énergétique : comment les innovations cimentières transforment la production du béton

Le secteur cimentier concentre la majeure partie des efforts de décarbonation du béton. Et pour cause : le clinker, cœur de la fabrication, est responsable d’environ 90 % des émissions de CO₂ du ciment.

Voici les principaux leviers d’innovation mobilisés aujourd’hui :

- Ciment bas carbone : les ciments composés (CEM II, CEM III, LC3…) intègrent des ajouts comme les pouzzolanes, laitiers de haut-fourneau ou fillers calcaires pour réduire la part de clinker, sans sacrifier les performances mécaniques. Ces formules permettent de réduire jusqu’à 40 % des émissions de CO₂.

- Énergies alternatives : les fours cimentiers sont progressivement alimentés par des combustibles de substitution (déchets agricoles, biomasse, pneus usagés…). Objectif : sortir des énergies fossiles sans altérer la stabilité de la flamme à 2000 °C.

- Captation du carbone : certaines cimenteries expérimentent des technologies de captage et stockage du CO₂ (CSC), ou même de carbonatation accélérée, qui piège naturellement le carbone dans le béton frais en cours de durcissement.

- Puits de carbone : des bétons innovants sont en cours de développement avec une capacité à absorber du CO₂ ambiant tout au long de leur vie utile (principe de béton à absorption active).

Ces innovations, encore en cours de déploiement à grande échelle, représentent des piliers majeurs pour un béton plus durable dans les années à venir.

Usage concret et personnel : comment intégrer un béton plus responsable dans vos projets ?

Pourquoi intégrer un béton à production maîtrisée dans vos projets de construction ?

Choisir un béton à faible empreinte carbone ne se résume pas à un simple geste écologique : c’est un véritable choix stratégique, à la fois fiable, disponible et rentable.

- Fiabilité technique : les ciments composés, les granulats recyclés ou les formulations optimisées conservent excellente résistance mécanique, durabilité, et facilité de mise en œuvre. Le béton reste un matériau de structure de premier choix, y compris dans ses variantes à impact réduit.

- Disponibilité locale : les matières premières locales sont utilisées dans la majorité des centrales à béton. En sélectionnant un fournisseur engagé, vous réduisez automatiquement l’empreinte liée au transport tout en stimulant l’économie régionale.

- Maîtrise des coûts : contrairement aux idées reçues, un béton plus « responsable » ne rime pas toujours avec « plus cher ». Le bon dosage, la bonne formulation, ou encore l’usage d’adjuvants économes en eau permettent même parfois de réduire les coûts sur la durée (moins de reprises, moins de pathologies, plus grande durabilité).

Si vous voulez approfondir le sujet, nous vous suggérons de lire l’article : avantages béton

Comment faire les bons choix techniques ?

Intégrer un béton mieux produit, c’est surtout adopter les bons réflexes techniques dès la phase de prescription :

- Favoriser les circuits courts : travaillez avec des fournisseurs ou centrales à béton engagés dans une logique de proximité (carrière et cimenterie proches du chantier). Cela permet de réduire les émissions liées au transport et de garantir une meilleure traçabilité.

- Choisir un ciment à faible teneur en clinker : privilégiez des formulations CEM II, CEM III ou ciments composites, moins émissives que le traditionnel CEM I. Ils contiennent des ajouts minéraux (laitiers, cendres, pouzzolanes) qui diminuent l’impact carbone sans altérer la performance.

- Vérifier la provenance et le traitement des granulats : un granulat lavé, calibré, extrait dans une carrière en démarche environnementale est un critère qualitatif essentiel. Pensez aussi au granulat recyclé, selon l’usage prévu.

Évaluer la formulation globale : certains fabricants proposent des bétons “prêts à l’emploi bas carbone”, testés et labellisés, intégrant à la fois des granulats optimisés, du ciment vert, et une formulation réduite en eau.

5 conseils pour réussir votre projet

Voici une check-list simple, utile pour vous qui souhaite intégrer un béton plus durable dans leurs projets :

- Consultez une centrale locale labellisée bas carbone : vérifiez les fiches FDES et les engagements RSE.

- Demandez un béton à base de CEM II ou CEM III, avec ajouts (fillers, laitier, pouzzolane).

- Évitez les excès d’eau à la mise en œuvre : un bon béton est un béton bien dosé (rapport E/C maîtrisé).

- Privilégiez les granulats recyclés ou issus de carrières en fin d’exploitation.

- Misez sur un fournisseur capable de personnaliser les formulations selon les contraintes du projet.

Conseil bonus : s’appuyer sur un bureau d’études spécialisé en formulation de béton est souvent un gain de temps et de sécurité, notamment pour les projets HQE ou RE2020.

Conclusion : Mieux comprendre le béton pour mieux construire.

La production et l’extraction des constituants du béton sont au cœur d’un processus à la fois technique, énergivore et désormais soumis à une exigence écologique croissante. Des carrières aux cimenteries, de la composition aux choix d’adjuvants, chaque étape façonne à la fois la performance et l’empreinte carbone de ce matériau incontournable du bâtiment.

Mais bonne nouvelle : les solutions durables existent déjà. Des granulats recyclés aux ciments bas carbone, des filières locales aux formulations sur mesure, le béton se réinvente pour conjuguer exigence structurelle et responsabilité environnementale.

En tant que professionnel ou prescripteur, intégrer un béton mieux produit, c’est anticiper les attentes de demain tout en garantissant la fiabilité de vos ouvrages. Le choix ne se joue plus entre performance et durabilité : le béton peut offrir les deux.

Pour aller plus loin sur des aspects évoqués dans cet article :

- Explorez les impacts climatiques détaillés avec comportement feu béton ou comportement eau béton.

- Reprenez les fondamentaux pour une vue d’ensemble en lisant l’article sur la définition du béton et les propriétés du béton.

[…] Production et extraction du béton […]

[…] Production et extraction du béton […]

[…] Production et extraction du béton […]

biomasse : ?????